在我臨時想寫這篇文章的時候,先問了自己這樣一個問題:國內這些個搞科技搞IT的公司,哪個是真正值得尊敬的?

第一個從腦袋里蹦出來的答案,華為。第二個,大疆創新。

瞬間反應的遴選標準、不經思索的內隱條件是:國內無敵手—少有的能在國外站穩腳跟的企業—少有的憑產品、憑服務、憑實打實技術在一個細分科技產業的全球市場做到No.1。

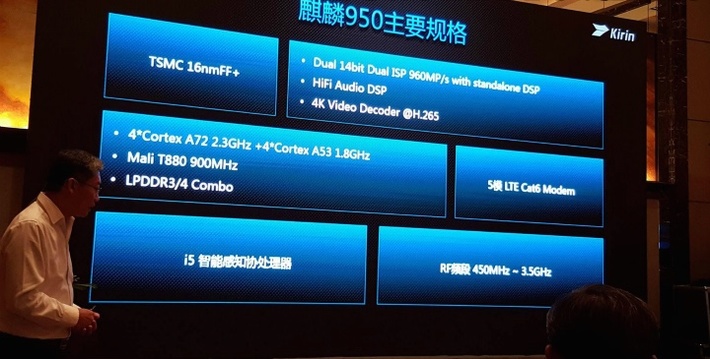

Kirin950發布了,這款整合了全?;鶐?、4×A72+4×A53應用處理器、獨立DSP、獨立ISP、MaliT880MP4圖形處理器、i5協處理器、安兔兔跑分80000+的SoC,除了圖形性能弱點,其它方面已經是現有Android陣營的巔峰?;蛘哒f,除了運作在iOS體系下的蘋果A系列處理器以外,Kirin950榮登目前全世界綜合性能最強的移動SoC(高通820還要等到年底)。

沒錯,這是一家中國企業,把移動設備最核心的硬件暫時做到了頂尖。

不知為何,至今我還記得低調的華為打造的“浪漫之作”:巴塞羅那2012年世界移動通信大會,華為用手機拼出了一尊騰飛的“黑馬”。

多么的豪邁和高貴,就像它今天在智能手機市場的地位一樣。

華為移動終端設備,無論是全球份額的“量”還是產品本身的“質”,短短幾年后來居上,甩開一眾的廠商,就像它曾經在通信設備領域曾上演過的奇跡一樣:

出身草莽,生長于一灘爛泥的商業環境,沒有像很多同僚“賺一筆就完蛋”,而是堅持不自量力的技術研發;作為深圳一家不起眼的小廠商,超越一個個競爭對手打敗一家家國際巨頭,進入東南亞、非洲,然后是中東市場、歐洲市場…最牛逼的,美國政府經過深思熟慮,還是罕見地違背了賴以立國的自由市場經濟,將這家企業堵在國門外。除了某些只有少部分人知道的原因,美國人怕華為,其實是真的:

因為,一旦向華為開放了市場,它們知道是什么結果。

華為不像以“中國”為公司前綴的壟斷巨無霸,那種讓人憎恨的空有體格的吸血鬼;也不似成長在中國糟糕環境下的典型私企,蠅營狗茍習慣“投機取巧”,本來技術和產品發展就先天“營養不良”,在一夜暴富后,依然不思進取。華為經歷過90年代的混沌崛起,也有過小靈通時代的“緩慢低沉”,遭遇過技術壁壘、專利連橫、法律訴訟、市場準入、政策限制,二三十年才成長為今天橫跨幾個領域的巨擘。

華為確實太優秀也太特殊了。比如那個還是論資排輩的半計劃經濟時代,老總任正非,敢把剛畢業半年的華中科技大學研究生李一男任命為最重要的中央研究部副總經理,后者在兩年后成功主持開發了關鍵性競品:C&C08萬門數字程控交換機。這款跨越式產品,據說至今都能在一些地方的電信機房里看到,華為也因此在與上海貝爾的激戰中一舉成名,為公司日后的發展奠定了重要基礎。

老任的一些言論,業界的一些評論,比如,

“一部手機賺30元算什么高科技、高水平?”

“江西賽維和CEO彭小峰不到五年的時間從頂級首富到被破產,彭小峰為不尊重社會客觀發展規律付出了上百億的學費”,“UT2013財年全年總營收為1.644億美元,而2002年的銷售收入9.8億美元,十年不斷地退步曾經浪潮之尖上的UT已出中國一線通訊企業之列。”

“不要迷信互聯網思維?;ヂ摼W只是改變了做事的方式,使傳送層級減少,速度加快,互聯網并沒有改變事物的本質”,“堅持走自己的路,別讓互聯網引起你們‘發燒’。”

“在做平臺方面,蘋果縱向整合非常成功,三星橫向整合非常成功。而華為短時間內縱向整合不了,做不成蘋果;橫向也整合不了,做不了三星。華為要找找自己該走什么路”

“大機會時代,千萬不要選擇機會主義”。

振聾發聵。

相比之下,有些企業面對抉擇時:

是選擇“走捷徑”,短短時間內估值400、500億美金,還是先有一個長遠的戰略,專注于核心價值?

是選擇“TXT”,在家門口開發布會開演唱會樂此不疲地打嘴炮,還是義無反顧“EXE”,把吹過的牛逼都兌現?

經得住繁華,耐得住寂寞,世上只有機遇,沒有捷徑。而機遇是給有準備的人。

最后,還有不得不說的一點,程序正義還是結果正義的爭論。華為成長過程伴隨的那些爭議,“加班文化”、“猝死事件”、“非國企也非私企”、“背景復雜”、“早期產品出問題,靠神秘力量控制輿論”等,這些我也不避諱。我想說的是,程序正義不代表結果正義。比如二戰前經過民主選舉,德國依然出現了AdolfHitler,這是整個民族的問題。你不能苛求讓Hitler一個人擔下,而是大部分人都有罪。

存在即合理。

以前,我信奉過程比結果重要,后來,我漸漸明白了,你還沒走到面臨選擇的地步,你還沒有站到那個位置,而只有你經歷過、你努力過、你有資格了,面對某些抉擇還保有真正的貴族精神,你才能說,成王敗寇不是我的價值觀。

人命尚且沒有對錯,更何況生意上的事。三星、微軟、大眾、西門子都有“過去”。而你們頂禮膜拜的喬幫主,在電影《硅谷傳奇》還有這樣一句臺詞,“Goodartistscopy,Greatartistssteal”…

可能偉大的企業都是相似的。華為身上,已能找到某些特質。